Contenuto della pagina

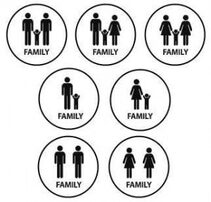

IL RICONOSCIMENTO DELLA COPPIA FA BENE ALLA SALUTE E... ALLA SOCIETÀ!

A cura di Cristiano Scandurra

A breve, precisamente il 28 Gennaio

2016, i parlamentari italiani si esprimeranno con il proprio voto in merito al

disegno di legge Cirinnà (a questo link è possibile scaricare il testo

integrale http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/39314.htm).

Voteranno, cioè, l'approvazione o meno delle unioni civili per le coppie

cosiddette same-sex, ovvero coppie

costituite da persone gay e lesbiche. Non è stato facile il cammino di questo

disegno di legge e il suo esito non è a tutt'oggi per nulla noto. Più volte,

infatti, il Parlamento ha rimandato la decisione legata alla sua approvazione.

Eppure l'Italia è l'unico Stato tra i 6 fondatori dell'Unione Europea a non

aver ancora riconosciuto né le unioni civili né il matrimonio same-sex. Ci sono dunque forti

resistenze a compiere questo passaggio. Le forze politiche si oppongono

vicendevolmente ed il conflitto finisce sempre per mettere un bavaglio al

progresso. Speriamo che questa sia la volta buona! Non solo perché così

l'Italia starebbe a passo con il resto dell'Unione Europea, da sempre attenta

ad garantire diritti civili. Uno tra i motivi è certamente questo. Ma non è

solo una questione politica! Piuttosto, sembrerebbe trattarsi di un'azione

finalizzata al miglioramento della salute sia delle persone lesbiche e gay che

della società in generale. Strano legame quello tra l'approvazione di una legge

e la salute mentale e sociale, se così si può dire. Eppure, alcuni ricercatori

americani - nello specifico Mark Hatzenbuehler, Conall O'Cleirigh, Chris

Grasso, Kenneth Mayer, Steven Safren e Judith Bradford - in uno studio del

2010, hanno dimostrato che le persone lesbiche e gay che vivono in quegli Stati

americani in cui è assente una legge sul riconoscimento delle unioni same-sex presentano livelli di ansia,

depressione ed uso di sostanze molto più elevati di coloro che, al contrario,

vivono in Stati in cui questo riconoscimento è presente. Gli autori ne deducono

che le politiche di riconoscimento delle coppie same-sex hanno un effetto altamente protettivo nei confronti della

salute mentale delle persone lesbiche e gay. Ma la storia non finisce qui. Altri

autori, tra cui compare sempre in prima linea Mark Hatzenbuehler - seguito da Katie

McLaughlin, Katherine Keyes e Deborah Hasin - in uno studio pubblicato nel

2012, si sono spinti ancora oltre, supponendo che, laddove queste politiche

migliorino la qualità della vita ed accrescano i livelli di salute mentale,

sarebbe ragionevole pensare che esse possano avere anche importanti

implicazioni sociali, quali quelle dell'utilizzo dei servizi di salute mentale

e le spese sanitarie. E infatti, in questo studio sperimentale condotto su un

campione di 1211 uomini gay che avevano avuto accesso ad una clinica del

Massachusetts, è emerso proprio che nei 12 mesi successivi alla legalizzazione

del matrimonio same-sex, c'è stata

una significativa decrescita delle visite mediche generali, psichiatriche e

psicologiche, così come una riduzione dei costi sanitari, rispetto ai 12 mesi

che precedevano la legalizzazione. Ma un dato ancora più interessante è che il

legame tra l'approvazione giuridica del matrimonio same-sex, il calo delle visite mediche e psicologiche ed il

risparmio sanitario, non risulta essere associato con lo status sociale della

partnership. Ciò significa che gli effetti protettivi sulla salute mentale e

sui sistemi sanitari del matrimonio same-sex

sono validi ed efficaci sia per le coppie che per i single. Viene allora da

chiedersi perché, fino ad ora, il nostro Stato - come tanti altri nel mondo -

non abbia ancora legiferato a riguardo. Forse perché non tutti conoscono questi

studi? Opinione senza dubbio banale...La risposta, credo, può essere trovata

nell'azione diffusa e pervasiva dell'ideologia omofobica e maschilista,

talmente dilatata che finisce per impregnare le istituzioni sociali. Anche in

assenza del pregiudizio del singolo individuo, cioè, è possibile che lo stigma

rivolto alle persone LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) si incisti

nelle organizzazioni e sia agito dalla stessa organizzazione in qualità di

entità astratta. Stiamo parlando del cosiddetto stigma strutturale o istituzionale (Hatzenbuehler & Link, 2014).)

Ad esempio, se un'organizzazione sanitaria pubblica del nostro Paese non

prevede l'assistenza sanitaria per coppie che non siano sposate o

etereosessuali, i partner dello stesso sesso (per di più non sposati, dato che

in Italia questo non è ancora possibile) ne rimarrebbero automaticamente fuori,

anche se per il singolo medico non rappresentasse un problema. Il risultato è

che la coppia costituita da persone dello stesso sesso sarebbe implicitamente

assegnata ad uno status inferiore rispetto a quello ricoperto dalla coppia

costituita da persone di sesso diverso. Bene! Il problema è che anche il

Governo è un'istituzione, un'istituzione che fino ad oggi sembra aver agito in

nome dello stigma istituzionale rivolto ad una fetta di cittadini che, pure,

esso rappresenta. Ma, se il riconoscimento della coppia fa bene sia alla salute

del singolo che a quella della società, se tale riconoscimento addirittura migliora le casse della sanità pubblica, non

sarebbe forse il caso di rivedere le politiche interne superando lo stigma

istituzionale?

Bibliografia

utilizzata:

- Hatzenbuehler, M. L., & Link, B. G. (2014). Structural stigma and the

health of lesbian, gay, and bisexual populations. Current Directions in

Psychological Science,

23(2), 127-132.

- Hatzenbuehler, M.

L., O'Cleirigh, C., Grasso, C., Mayer, K.,, Safren, S., & Bradford, J.

(2012). Effect of same-sex marriage laws on health care use and expenditures in

sexual minority men: A quasi-natural experiment. American Journal of Public Health, 102(2), 285-291.

- Hatzenbuehler, M.

L., McLaughlin, K. A., Keyes, K. M., & Hasin, D. S. (2010). The impact of

institutional discrimination on psychopathology in LGB populations: a

prospective study. American Journal of

Public Health, 100(3),

452-459.