Contenuto della pagina

COSTRUZIONI IDENTITARIE

L'identità di genere

a cura di Veronica Pinto

L'identità di

genere, maschile o femminile, è una costruzione identitaria dai percorsi molto

vari. Si tratta di un processo che ha origine nella primissima infanzia e

prosegue per tutta la vita assumendo stabilità solo nell'epoca

post-adolescenziale. Durante l'adolescenza, infatti, la questione identitaria

assume carattere nucleare, fase di ridefinizione del Sé e dell'immagine di sé

che si rimanda e che si percepisce. In questo periodo della crescita

individuale si realizza una idea sempre più consapevole di se stessi che assume

anche carattere sessuato in senso stretto. Questa fase di passaggio dalla vita

infantile al mondo adulto, di cui si parla solo a partire dalla fine dell'800 e

che, ancora oggi, in molte culture primitive non ha alcun valore normativo,

oggi si costruisce per mezzo di sistemi molto diversi da quelli del passato. I

sistemi e le gerarchie sociali di tipo collettivo facevano da substrato

all'evoluzione dell'individuo entro la comunità, per mezzo di rituali

iniziatici e fasi di celebrazione collettiva volti a sottolineare il passaggio

da uno status sociale ad un altro. Questo passaggio assume, oggi, una

connotazione decisamente più soggettiva ed individuale inserendosi poi in

modalità sociali meno precise e definite. Di conseguenza, essere maschi o

essere femmine oggi, assume un significato di maggiore instabilità sociale

rispetto a quanto avveniva in passato. L'adolescente di oggi deve inserirsi in

percorsi non più rigidamente organizzati (si stanno considerando la maggior

parte delle società occidentali), bensì in aspettative di ruolo meno chiare che

aumentano il livello di complessità e flessibilità. Se questo da un lato crea

dinamismo e presumibilmente maggiore libertà individuale, dall'altro aumenta

l'incertezza soggettiva, soggettività che risulta poco contestualizzata entro

argini rassicuranti. L'ulteriore risvolto della medaglia sarebbe considerare

questi argini come i limiti di una gabbia

imposta dalla società alla personalità del singolo (si approfondisca, a questo

proposito, la teoria Queer[1]).

Parlare di

identità di genere significa realizzare un discorso che concerne le aspettative

relative all'essere maschio o all'essere femmina, entro determinati confini

storico-culturali e psico-sociali. Non si tratta di un concetto meramente biologico[2],

poiché non assimilabile al mero sesso di appartenenza riconosciuto alla nascita

attraverso un atto prima medico, poi giuridico (da un punto di vista

medico-biologico è osservabile fenotipicamente attraverso gli organi

riproduttori esterni e geneticamente attraverso l'analisi del cariotipo, che in

biologia identifica le femmine con cariotipo XX e i maschi con cariotipo XY). L'identità

di genere riguarda strettamente aspettative di ruolo maschili o femminili entro

una determinata cultura, la cui origine, definibile come identità nucleare di genere, si costituisce nella primissima

infanzia, anticipando la consapevolezza della differenza anatomica dei sessi,

già prima dei tre anni di età. Il fenomeno ha strettamente a che fare con il

soggettivo sentirsi maschi o femmine ed è costruito a partire dal fatto che i

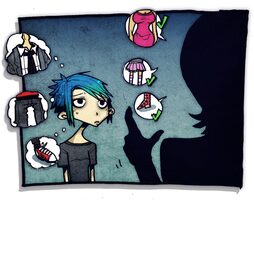

genitori pensano al neonato come ad un essere sessuato (si pensi ad esempio, a

quelle pratiche che genitori e parenti mettono in atto ancor prima che il

bambino o la bambina nasca, attraverso l'acquisto di giochi, vestitini o l'allestimento

della stanza con dei colori o delle forme considerate ad hoc per ciascun

genere). Si tratta, inoltre, di un costrutto che ha a che fare con l'immagine

di sé che si costruisce per mezzo del rispecchiamento

nella relazione di base con i genitori. In definitiva si tratta di una

costruzione che ha origine nella primissima infanzia e si fonda su un primitivo

nucleo identitario che presenta sostanziali differenze di base tra maschi e

femmine, differenze culturalmente

connotate. Si potrebbe sintetizzare affermando che l'identità di genere

rappresenta una costellazione di elementi che raccolgono in sé aspetti psicologici,

interessi, valori e attitudini che sono associati in maniera univoca ad un

sesso in base alle aspettative, ai ruoli e alle norme culturali di riferimento

che ruotano attorno a quelle caratteristiche sessuate (Zammuner, 2000).

Le influenze

sociali degli stereotipi culturalmente

definiti (ossia quella serie di ampie categorie che riflettono le impressioni

e le convinzioni che gli individui appartenenti ad una certa cultura,

posseggono su ciò che significhi essere maschi o essere femmine) sono

osservabili nei bambini in tenera età, tra i due e i tre anni. Sono molti gli

studi che hanno evidenziato come i bambini in questa fase siano in grado di

compiere attribuzioni stereotipiche

quando viene loro chiesto quali attività sono più propensi a fare maschi e

femmine. Ad esempio: i maschi sono più adatti a giocare a calcio, a guidare la

macchina, a lavorare fuori casa; le femmine sono più adatte a cucinare, a

cucire, a fare acquisti. La capacità del bambino e della bambina di

riconoscersi come maschi o femmine, dunque, è molto precoce. Già a partire dai

diciotto mesi si assiste ad una primaria discriminazione di aspetti che

interessano l'estetica culturale dell'appartenenza di genere (in particolare

capelli, vestiti e accessori vari). Sono diverse le prove sperimentali che

hanno evidenziato la capacità dei bambini di prendere il disegno giusto quando

viene loro chiesto: "quale di questi bambini sei tu?". E alla stessa età si

osserva anche la capacità di indicare un bambino o una bambina, proprio a

partire da questi connotati estetici, osservando disegni o foto che li

ritraggono. Tutto questo prima ancora che venga acquisita la capacità di

discriminazione genitale (Levorato, 2002). Questo è, ovviamente, associabile

non solo alle funzioni o alle caratteristiche estetiche, ma in particolare alle

caratteristiche cognitive ed emozionali: i maschi sono forti, bravi in

matematica, non piangono mai, sono schematici; le femmine piangono spesso, sono

sensibili, brave in italiano, creative. In sostanza si osserva come bambini di

due anni abbiano già interiorizzato qualche conoscenza sugli stereotipi di

genere e sul ruolo sessuale (Schaffer, 1996). La capacità di associare

caratteristiche di personalità alle femmine e ai maschi è osservabile già a

partire dai cinque anni.

Nel corso dell'infanzia sono

identificabili tre fasi relative all'acquisizione della nozione di genere:

- L'appartenenza

ad un genere è osservabile anche in tempi successivi quando, a partire

dai due anni, i bambini riescono a discriminare il loro essere maschi o

femmine.

- La stabilità

di genere, invece, compare in quel periodo in cui il bambino e la

bambina concretizzano che il sesso di una persona resta invariato per

tutta la vita. Questo si osserva a partire dai quattro anni di età, fase

in cui il bambino e la bambina sono in grado di stabilire se da piccoli

fossero maschi o femmine, oppure, se una volta adulti saranno come la

mamma o come il papà (più genericamente, saranno maschi o femmine).

- La costanza

di genere, poi, consistente nel rendersi conto che il genere rimane lo

stesso a dispetto delle apparenze, si osserva intorno ai 6-7 anni. A

partire da questo periodo i bambini realizzano che una femmina rimane tale

anche se ha tagliato i capelli o che un maschio rimane tale anche se ha i

capelli lunghi, ad esempio. Questa acquisizione completa si verifica

intorno ai 7 anni di età, nel periodo in cui si manifestano quei progressi

cognitivi evidenziati anche dalle prove piagetiane di conservazione della

materia. (Schaffer, 1996)Tra i fattori originanti

l'evoluzione dei ruoli di genere, oltre quelli cognitivi, è possibile indicare

anche i pari, la scuola o i contesti di apprendimento formale, informale e non

formale, la cultura, i media e in particolare la famiglia. Si tratta pur sempre

di una risultante multifattoriale (familiare, biologica, cognitiva, sociale

ecc.). Pur avendo la sua origine nella

primissima infanzia, per proseguire fino alla preadolescenza, è durante

l'adolescenza che lo sviluppo dell'identità di genere, con esso il bisogno di

auto ed etero definizione, diventa preponderante. Già con la preadolescenza e

per tutta l'adolescenza i ragazzi e le ragazze sono chiamati a gestire la serie

di trasformazioni cui sono sottoposti sotto l'influsso ormonale puberale. A

livello cognitivo l'adolescente acquisisce la capacità di rappresentarsi in una

serie molteplice di opzioni possibili, cosa che aumenta il grado di incertezza

e i conflitti sia intrapersonali, sia interpersonali. In questo periodo, il

vissuto del rapporto con il proprio corpo riveste un ruolo centrale rispetto ad

altri compiti evolutivi dello sviluppo e influenza in maniera diretta la

definizione del genere, nonché la propria competenza nel relazionarsi con gli

altri e nel costruire rapporti affettivi significativi. Secondo Gambini è

possibile rilevare una forte correlazione tra la capacità dell'adolescente di

accedere alla sessualità in maniera serena e la capacità di autodefinire il

proprio genere (2007). Il contatto con gli altri, in particolare i coetanei,

determina lo sviluppo dell'orientamento preferenziale verso relazioni più

profonde e la costruzione di relazioni sentimentali svolge una funzione supportiva

per la costruzione del concetto di sé. A tal proposito si può sottolineare

come, proprio per questa particolare correlazione tra l'accesso sereno alla

sessualità e la capacità di autodefinire il proprio genere, gli adolescenti che

si identificano come omosessuali o bisessuali, in alcune particolari

circostanze, anche a partire dai modelli rimandati e rimarcati fortemente dalla

società, possano vivere una fase di confusione identitaria. Solo più tardi, con

il passare del tempo, si accorgeranno di riuscire ad identificarsi chiaramente

nel proprio sesso di appartenenza e che quella breve fase disforica di non

riconoscimento della propria individualità e identità di genere ha a che fare

più con la necessità di aderire ad un modello (coppia maschio-femmina),

piuttosto che ad un non riconoscimento della propria identità generale e

sessuale. Allo stesso modo, gli adolescenti che successivamente si

identificheranno come transessuali, potranno vivere una prima fase in cui

l'attrazione per il proprio sesso biologico li induca ad identificarsi come

omosessuali (lesbiche o gay), individuando solo più tardi la strada più consona

alla definizione personale e alla costruzione dell'identità personale. Nello sviluppo

dell'identità sessuale e dell'identità di genere influiscono numerosi aspetti

di ordine biologico, sociale, culturale, ambientale, emotivo. I cromosomi

sessuali e l'assetto ormonale regolano lo sviluppo di caratteri sessuali primari

e secondari[3]. Lo sviluppo puberale,

nonché lo sviluppo della capacità riproduttiva sono elementi in grado di

influenzare l'identità sessuale, il comportamento, gli atteggiamenti e

l'orientamento sessuale. Si deduce, dunque, quante e in quale misura le più

varie condizioni influenzino lo sviluppo dell'essere umano nelle sue componenti

basilari, tra cui l'identità di genere.

Sono vari i

filoni di ricerca ad essersi interessati al modo in cui i bambini

interiorizzano il concetto di genere. In particolare, la teoria dell'apprendimento evidenzia che la tipizzazione sessuale

si verifica sulla base del rinforzo ricevuto. Sostanzialmente il comportamento

adatto al proprio sesso, socialmente e culturalmente riconosciuto, viene

premiato, enfatizzato, incoraggiato. Al contrario i comportamenti considerati

inidonei sono puniti, sminuiti, ridicolizzati. Sono proprio i padri ad agire in

modo differente nei confronti dei propri figli o delle proprie figlie

contribuendo alla forte differenziazione di genere (Schaffer, 1996): ad esempio

tendono a giocare più facilmente con i figli, rispetto a quanto non facciano

con le figlie, soprattutto se si tratta di giochi come il calcio, la lotta, i

soldatini e simili. In questo, molto spesso, la madre viene riconosciuta

depositaria dei "segreti femminili" e dunque la figura genitoriale preposta a

svolgere giochi come truccarsi, fare la mamma, fare le pulizie. Inoltre, i

padri, sono soliti tollerare maggiormente comportamenti maschili delle figlie

(fino alla preadolescenza) rispetto ad atteggiamenti e comportamenti femminili

dei propri figli (sin dalla tenera età). Inoltre, discutere dei sentimenti è per

i genitori più facile con le figlie che non con i figli. Questo modello si

replica in maniera pressoché identica anche nel gruppo dei pari, che adottano

atteggiamenti e comportamenti differenziati a seconda del sesso con cui si

relazionano e hanno aspettative specifiche a seconda del sesso del soggetto con

cui entrano in relazione (Santrock, 2008).

La teoria dell'apprendimento sociale ritiene l'imitazione un

meccanismo fondamentale nello sviluppo del comportamento di genere. Si

attribuisce un ruolo preponderante al modellamento da parte del mondo adulto:

il bambino, osservando il mondo adulto che lo circonda e i propri coetanei, è

incoraggiato a prestare attenzione selettiva agli individui dello stesso sesso

adottando un modello di comportamento emulativo nei loro confronti. In base a

questa teoria, i bambini non apprendono solo per rinforzo diretto, ma anche per

rinforzo vicario (Bandura, 1977). Questa tipologia di rinforzo si realizza

allorquando i comportamenti osservati e messi in atto da altri sono rinforzati.

L'apprendimento, in questo caso, è di tipo indiretto. La cultura di

appartenenza e i relativi processi di socializzazione svolgono un ruolo

fondamentale nell'orientare la scelta di modelli sociali e culturali

considerati in linea con il genere di appartenenza. Per verificare l'importanza

e l'imponenza delle influenze sociali e culturali nello sviluppo degli

stereotipi di genere, Schaffer (1996) rileva, attraverso un esperimento, come

le persone reagiscano diversamente quando viene loro mostrato un neonato dal

nome e dall'abbigliamento neutro se viene loro detto che si tratta di un

maschietto o una femminuccia:

Nel primo caso reagiranno sottolineando le

caratteristiche considerate tipicamente maschili ("Scommento che è un tipo

tosto"; "Scommetto che è vivace").

Nel secondo caso reagiranno sottolineando le

caratteristiche considerate tipicamente femminili ("Non è carina?";

"Secondo me è molto dolce e affettuosa"). L'approccio cognitivo ha ulteriormente approfondito la questione,

affiancando ai processi del rinforzo e dell'imitazione, anche una serie di

aspetti cognitivi. Il bambino non riceve passivamente le informazioni

dall'esterno, ma le integra e le interpreta in maniera attiva applicandole

selettivamente al comportamento personale e altrui. In questa ottica Kohlberg

(1966) ritiene che l'identità di genere sia l'origine del comportamento che si

associa al genere: le bambine imiterebbero i modelli femminili per una

consapevolezza interna e spontanea di essere femmine e a partire da questa

categorizzazione costruiscono parte della propria identità, così come i bambini

(Levorato, 2002). Sono varie le ricerche che hanno evidenziato come bambini di

tre anni, che risultano rispondere in maniera più corretta sulle prove

dell'identità di genere, mostrino poi una più netta preferenza per i giochi propri

del loro sesso. È tuttavia necessario sottolineare che questo senso di

appartenenza così definito non si evidenzia in tutti i bambini per

caratteristiche proprie, presumibilmente innate. Sin dalla tenera età, nell'età

prescolare, si possono facilmente notare differenze interindividuali tra

bambini e bambine appartenenti a gruppi pressoché omogenei. Alcuni di questi,

infatti, mettono in atto in maniera più automatica dei comportamenti ritenuti

dalla società aderenti al genere di appartenenza. Altri, invece, avranno

comportamenti più sconfinanti, meno definibili: è il caso di quelle bimbe che

vengono criticamente definite dei "maschiacci" e dei bambini che vengono

definiti "docili e sensibili".

Le teorie cognitive dello schema sessuale hanno cercato, invece, di

combinare la teoria dello sviluppo cognitivo accanto a quella

dell'apprendimento sociale. Partendo dal presupposto che uno schema è una vera e propria struttura

cognitiva, ossia una rete di associazioni che guidano la percezione del singolo

individuo (Santrock, 2008), lo schema di

genere si struttura a partire da una serie di modelli da imitare. Esso compare

per la prima volta quando i bambini iniziano ad avere cognizione di cosa sia adeguato

al proprio genere secondo la cultura di riferimento: a partire da questa fase i

bambini si rendono conto che esiste una differenza fra maschi e femmine e

cominciano conseguentemente a classificare anche sé stessi. Al contrario, lo schema sessuale, è una struttura maggiormente

complessa che si compone nel corso dello sviluppo e si caratterizza per una

serie di elementi che si coordinano nel tempo (Martin, Wood, Little, 1990). Costrutti

cognitivi e comportamenti si sviluppano non consecutivamente, bensì

parallelamente; quindi l'osservazione dei comportamenti propri e altrui porta

allo sviluppo di strutture di genere che a loro volta producono una

consapevolezza in grado di indirizzare il comportamento (Schaffer, 1996). In

maniera molto semplicistica si può pensare a quella fase in cui ha inizio

l'autoriconoscimento di essere maschi o femmine: a prescindere dai reali

desideri personali o dalle reali inclinazioni, si avrà la tendenza, per un

periodo più o meno lungo, a mettere in atto comportamenti e ad operare delle

scelte che abbiano strettamente a che fare con il proprio genere. Questo è

tanto più evidente in bambini, pre-adolescenti e adolescenti che pur avvertendo

una dissonanza tra ciò che desiderano e ciò che l'ambiente in cui vivono

richiede, tendono ad accomodarsi alle aspettative di ruolo. Ad esempio: una

bambina a cui piace portare i capelli corti, potrebbe adeguarsi al contesto

facendoli crescere; un bambino a cui piace danzare, potrebbe accondiscendere a

frequentare la scuola calcio per adeguarsi alle aspettative di ruolo.

Lo sviluppo

dell'identità è condizionato fortemente anche dallo sviluppo affettivo e

relazionale. Infatti, lo sviluppo del concetto di sé ha origine dai legami di

attaccamento (Bowlby, 1969) con la formazione di modelli operativi interni, ossia

rappresentazioni mentali delle relazioni intessute con le figure di

attaccamento (genitori o altri significativi). Le rappresentazioni mentali

hanno la funzione di veicolare la percezione e l'interpretazione degli eventi

da parte del soggetto, dandogli la possibilità di prevedere e creare

aspettative su ciò che succederà nella propria vita relazionale. La Ainsworth ha evidenziato

il ruolo dei modelli di attaccamento sul comportamento infantile e sullo

sviluppo del concetto di sé. Tali modelli sono: sicuro, insicuro-ambivalente e

insicuro-evitante. Diversi sono gli studi che hanno sottolineato l'importanza

degli stili di attaccamento nello sviluppo della funzione esplorativa, delle

rappresentazioni mentali relazionali, della scelta del partner e del funzionamento

di coppia, delle rappresentazioni mentali sui comportamenti di accudimento

(Carli, 1995). Pur sottolineando la multifattorialità degli aspetti che

incidono sullo sviluppo del sé e dell'identità di genere, diversi studi

evidenziano l'importanza della qualità delle prime relazioni affettive del

bambino.

Se è vero che

l'identità personale non è un dato, ma una costruzione, quindi un processo che

dura per tutta la vita, è pur vero che questa costruzione assume particolare

rilevanza in certi specifici stadi dello sviluppo personale. In questo processo

costruttivo entrano in gioco non solo le dotazioni naturali, bensì le relazioni

intersoggettive cui l'individuo risulta esposto e di cui si mostra

protagonista. Se la costruzione dell'identità assume, in tal senso, una forte

connotazione sociale e relazionale, è pur vero che necessita di una spinta

pedagogica. La costruzione della propria identità corrisponde in larga misura

al processo formativo dell'individuo e basandosi fortemente su una relazione

tra individui, queste relazioni avranno un carattere ancor più significativo a

seconda del livello di consapevolezza e autonomia delle persone implicate. È

inevitabile un riferimento agli stereotipi

di genere e alla cultura del

pregiudizio che caratterizzano ogni singola società e in molti casi entrano

prepotentemente nel merito di quegli stessi processi di costruzione identitaria

personale. Sostanzialmente, nella costruzione della propria identità e nello

sviluppo di momenti critici di tale costruzione, gli stereotipi di genere e la

cultura del pregiudizio hanno un peso non indifferente. Per molto tempo si è

ritenuto che le categorie sociali, inclusi stereotipi e processi di

stereotipizzazione, fossero l'esito di una attività di primario stampo

cognitivo. Si ritiene, infatti, che le categorie sociali fungano da scorciatoia

mentale nella gestione della realtà che, presentando un elevatissimo numero di

stimoli, potrebbe risultare incomprensibile. In realtà, se da un lato questo è

vero, dall'altro gli stereotipi generalmente associati alle diverse categorie

sociali non vanno a determinare scorciatoie di pensiero, bensì atteggiamenti,

comportamenti e disposizioni reazionarie verso una persona in funzione della

sua effettiva o presunta appartenenza categoriale. Le categorie sociali e gli

stereotipi precedono la formazione del pregiudizio, di cui rappresentano il

versante cognitivo. E' opinione comune considerare i processi che inducono alla

formazione di categorie sociali e relative immagini, ossia gli stereotipi,

siano naturali ed abbiano una funzione neutrale, proprio perché attivate a

livello cognitivo. In realtà, il rischio risiede proprio nell'uso che si fa di

queste categorie sociali e della conseguente formazione di bias

pregiudizievoli. Si può (e il più delle volte succede) incappare in inferenze

scorrette che implicato un certo grado di distorsione cognitiva e che spingono

ad assimilare ad un caso singolo i tratti generali di una specifica categoria.

Il rischio dello stereotipo sta proprio nella forza che esso ha nel determinare

la personale percezione dei casi individuali, costringendo la persona a

deformarli fino ad accordarli con l'immagine generale precedentemente acquisita

in maniera automatica e non pensata. Questa situazione si aggrava nel momento

in cui viene articolato un giudizio di valore sulle immagini o le

caratteristiche riconosciute come distintive di quella categoria, predisponendo

uno spazio all'instaurarsi di un pregiudizio e della messa in atto di

atteggiamenti e comportamenti ad esso fortemente legati. Si innesca, dunque,

una catena causa-effetto di tipo lineare che vede il pregiudizio innestarsi su

un giudizio valoriale, elaborato proprio a partire dai processi cognitivi puri.

Si tratta di una modalità ipersemplificata con cui nella vita quotidiana si

percepiscono persone o cose e che determinano la nostra interazione con esse.

Ritenere che la categorizzazione sociale abbia esclusivamente aspetto

cognitivo, piuttosto che valutativo, ha lo svantaggio di veicolare l'idea che

non esista alcuna dimensione valoriale di fondo nel fatto che le persone

vengano distinte a partire da macro-categorie di base. Ma questa distinzione in

categorie non si ferma, purtroppo, ad un livello superficiale, bensì scende nel

dettaglio determinando giudizi di valore. L'idea comune, che affonda le basi in

una convinzione ingenua, è che sia possibile rappresentare la realtà sociale in

maniera oggettiva e che sia sufficiente sospendere i giudizi di valore in

merito. Questo atteggiamento ingenuo non rende conto del fatto che nella

costruzione di qualsiasi categoria sociale e dell'immagine di essa, esiste

sempre una dimensione soggettiva che ha carattere storico, culturale e sociale.

Qualsiasi insieme di caratteristiche venga attribuita ad una certa categoria

sociale dipenderà dal punto di vista che si è scelto di descrivere. Dunque, il

puro livello di elaborazione cognitiva delle informazione è inesorabilmente

intriso di componenti valutative. Non esiste un modo per elaborare in maniera

neutrale o oggettiva la realtà. Non è possibile categorizzare, così come non è

possibile entrare in relazione con il mondo. L'idea che la costruzione di

categorie e stereotipi non influenzi i processi di costruzione identitaria, non

rende conto dell'alto rischio di manipolazione che parte dal processo di

elaborazione cognitiva per invadere poi, inevitabilmente, anche l'espressione

di giudizi di valore. A tale annoso problema non esiste una soluzione, l'unica

strada praticabile è quella della diffusione di una cultura delle differenze

che diano spazio alle varie forme di espressione del Sé a valore costruttivo e

non distruttivo.

Quanto

detto fino ad ora rende conto della serie di modalità intervenienti nella

costruzione dell'identità di genere e di come la realtà sociale in cui si è

immersi determini necessariamente una serie di processi che da un lato hanno il

merito di semplificare alcune questioni, dall'altro possono operare un danno

enorme complicando fino allo sfinimento la possibilità di autorealizzazione del

singolo. Sostanzialmente se la costruzione dell'identità di genere ha esiti

piuttosto positivi nelle personalità cisgender,

ossia in quelle persone che si riconoscono pienamente (a prescindere dalle

sfumature comportamentali, relazionali e di scelta personale) nel sesso che la

natura gli ha assegnato e che vengono riconosciute dalla società a partire dal

binarismo maschio-femmina, l'altro lato della medaglia è il rischio che la

costruzione identitaria delle persone transessuali

possa incorrere in esiti negativi, non tanto per il grado di sofferenza

individuale, quanto proprio per l'altissimo tasso di stereotipia e pregiudizio

che la società riserva a chi cerca di collocarsi nel mondo trovando la propria

personale stabilità e serenità.

Essere maschi o femmine oggi sta

assumendo caratteristiche nuove e questo cambiamento sociale deve poter offrire

lo spazio per una revisione di quella che è l'idea della mascolinità e della

femminilità. Si tratta di prendere atto che essere donna, eterosessuale,

casalinga e mamma non è l'unica possibilità e che, dall'altro lato, essere

uomo, eterosessuale, lavoratore autonomo o dipendente e padre non è l'unica

possibilità di vivere una vita piena e consapevole. Esistono una serie di forme

alternative, apparentemente nuove, anche se da sempre esistenti, per dare

spazio ad una costruzione identitaria soddisfacente. Dare spazio ad una cultura

delle differenze in tutti i contesti, in particolare in ambito educativo, offre

la possibilità di rivedere il concetto di categoria e i relativi giudizi di

valore. Categorizzare, inteso come dar nome alle cose, non è un problema in sé.

Il problema risiede nel fatto che a partire da queste categorie si possa

incorrere nel rischio di strutturare, cosa che è purtroppo già accaduta nella

storia e tutt'oggi accade, una società basata sul pregiudizio e sulla

discriminazione. Questo tipo di società implica una serie di ricadute sui

processi di costruzione dell'identità di genere e sessuale, coinvolgendo tutti

gli attori sociali e non solo alcune categorie. Si tratta di un problema del singolo

che si realizza a livello socio-culturale e, pertanto, va tenuto strettamente

in considerazione, non soltanto dai professionisti del settore, ma da chiunque

entri in relazione più o meno diretta con bambini, pre-adolescenti ed

adolescenti.

BIBLIOGRAFIA

Addonizio E., Scilligo P.,

"Correlati psicologici del sé relazionale nel transessualismo",

Psicologia, Psicoterapia e Salute, vol. 6, 3, pp. 337-386, 2000.

Bandura A., Social learning theory, Englewood Cliffs, Prentice

Hall, New Jersey,

1977.

Bowlby J., Attachment and loss, London: Hogarth Press, 1969 (tr. It. Attaccamento e

perdita, Boringhieri, Torino, 1972).

Carli L., Attaccamento e rapporto

di coppia, Cortina, Milano, 1995.

Comelli D., Scilligo P.,

"Percezione di sé e relazioni familiari nell'omosessualità maschile",

Psicologia, Psicoterapia e Salute, vol. 7, 1, pp. 79-114, 2001.

Erikson E.H., Identity and the life cycle,

Northon, Neww York, 1980.

Gambini P., "Sviluppo fisico

e sessuale e costruzione dell'identità di genere in adolescenza: risultati di

una ricerca empirica", Psicologia, Psicoterapia e Salute, vol. 13, 3, pp.

349-369, 2007.

Kohlberg L., "A cognitive-developmental

analysis of children's sex-role concepts and attitudes", In E.E. Maccoby

(Ed.), The development of sex differences, CA, Stanford University Press, Palo Alto, 1996.

Levorato M.C., Lo sviluppo

psicologico. Dal neonato all'adolescente, Einaudi, Torino, 2002.

Martin CL, Wood CH, Little JK., The development

of gender stereotype components, Child Dev. 1990 Dec;61(6):1891-904.

Santrock J.W., Child Development, 2008, (ed. It.

a cura di D. Rollo, Psicologia dello sviluppo, McGraw-Hill, Milano 2008).

Schaffer H.R., Social Development, 1996 (ed. It.

A cura di A.O. Ferraris, Lo sviluppo sociale, Cortina, Milano 1998).

Zammuner V., "Identità di

genere e ruoli sessuali", In S. Bonino (Ed.), Dizionario di psicologia

dello sviluppo, Einaudi, Torino 2000

1] La Teoria Queer è una teoria

critica sul sesso e sul genere che ha avuto origine negli anni '90 in seno alla

vasta letteratura sugli studi di genere e supportata dalle teorie femministe.

Tale teoria si pone l'obiettivo di mettere in discussione la naturalità

dell'identità di genere e dell'identità sessuale, affermando che esse sono

interamente o in parte costruite dalla società. L'individuo, quindi, non può

essere descritto realisticamente con il mero utilizzo di macrocategorie

generali e antitetiche quali "uomo/donna", "eterosessuale/omosessuale" ecc.

[2] Oltre

l'aspetto genetico riconosciuto (cariotipo maschile o femminile e tutte le

possibili intersezioni), negli ultimi vent'anni la scienza si è adoperata al

fine di individuare uno o più geni che rendano conto dell'ipotesi di una

sessualità cerebrale, generata sin dallo sviluppo fetale e che si realizza e viene

rimarcata nel corso della esistenza dell'individuo. Queste ricerche sono state

condotto a partire da due campioni: soggetti con evidente intersessualità e

soggetti transessuali.

[3] In biologia i caratteri sessuali sono le

caratteristiche anatomiche che consentono di identificare un individuo come

maschio o femmina, ossia i due sessi rintracciabili nelle specie a riproduzione

sessuata. L'anatomia consente di distinguere fra caratteri primari e secondari.

I primi sono quelli relativi alla presenza dell'apparato genitale di genere

(ovaie, utero e sesso femminile; testicoli e sesso maschile). I secondi,

invece, caratteri che compaiono successivamente, nel corso dello sviluppo, in

quella fase della vita umana identificata con il nome di pubertà, a forte

carica ormonale, e che si realizza nel corso dell'adolescenza. I caratteri secondari

maschili sono per esempio: la crescita dei peli e della barba,

l'allargamento delle spalle e il rafforzarsi dei muscoli, l'ingrandimento

del pene, dei testicoli e della prostata.

I caratteri secondari

femminili sono per esempio: la crescita dei peli del pube, la crescita del

seno, l'allargamento del bacino, l'inizio delle mestruazioni.