Contenuto della pagina

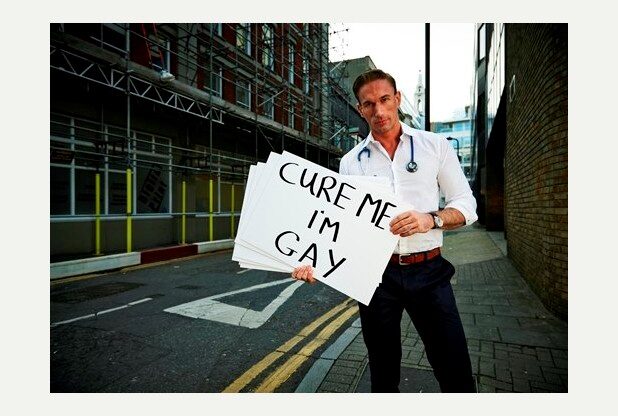

Cure me, I'm gay

Il controverso rapporto tra omosessualità e salute mentale

A cura di Daniela Scafaro

Cure me, I'm

gay - Mi curi, sono gay è il titolo di un "docureality" in cui mi sono

casualmente imbattuta girovagando per il web e di cui ho potuto guardare solo

una sorta di piccolo "trailer" (https://www.youtube.com/watch?v=s8aMdexrPW0) dal momento che il format, trasmesso dalla rete britannica

Channel 4, non è ancora giunto in Italia (e chissà se mai vi giungerà).

Nonostante il titolo possa sembrare ambiguo, a quanto

ho capito, è più che altro volutamente provocatorio. Il programma, affidato

al Dott. Christian Jessen, noto ai più come volto di alcuni programmi in

onda su Real Time, si propone di esplorare il mondo delle cosiddette "terapie riparative".

Oltre ad intervistare coloro che si sono sottoposti a

queste famigerate "cure" (alcuni persino ritenendole efficaci), nel suo viaggio

tra USA e Regno Unito, il Dott. Jessen, dichiaratamente omosessuale, ha anche

scelto di sottoporsi in prima persona ad

alcune di queste barbare pratiche.

Nel breve frammento di video che pubblicizza il

documentario, s'intravede come - in una sorta di inquietante "ispirazione

kubrickiana"- dopo aver bevuto un sostanza in grado di indurre nausea e vomito,

all'uomo vengano presentate alcune immagini di uomini nudi...

Purtroppo simili atrocità non rappresentano certo una

novità. Gli omosessuali hanno sempre dovuto fare i conti con persecuzioni e

violenze che raramente hanno visto tregua esprimendosi in modi diversi a

seconda del momento storico; questa lunga storia di crudeltà ha lasciato tracce

indelebili nella coscienza di gay e lesbiche al punto che essi stessi sono

arrivati a considerare la violenza di cui ancora oggi sono vittime come

qualcosa di normale e in un certo senso inevitabile (Borrillo, 2009; Lingiardi

& Vassallo, 2011).

Tutto questo unitamente all'atteggiamento

socio-culturale eterosessista ha fortemente influenzato le convinzioni di

medici e psicologi innescando un vero e proprio circolo vizioso per cui da una

parte la ricerca scientifica rispecchiava il pregiudizio dilagante e,

dall'altra, la comune intolleranza diffusa a tutti i livelli sociali trovava

conforto e una valida legittimazione nelle teorie scientifiche (?), oltre che

nella condanna religiosa, morale e penale di cui gli omosessuali sono stati vittime

per secoli (Montano, 2000).

Fino alla fine del XIX sec. l'omosessualità era

ancora considerata una patologia psichiatrica e il paradigma prevalente era

quello dell'inversione (dei tratti di genere), cui si cercava di porre rimedio

con trattamenti d'inaudita crudeltà (ricondizionamento masturbatorio,

clitoridectomia, terapia ormonale, somministrazione di LSD, elettroshock,

ipnosi, terapia avversiva, lobotomia) che miravano all'a-sessualizzazione o

alla riconversione all'eterosessualità (Katz, 1976).

Alla base di simili atrocità c'era la convinzione che

lo sviluppo psicosessuale fosse un processo rigidamente articolato in tappe

che, se adeguatamente superate, avrebbero condotto il soggetto

all'eterosessualità intesa come approdo normativo e garanzia di maturità e

salute mentale. L'univocità e rigidità di questo modello di sviluppo hanno

fatto sì che il discorso sull'eziologia andasse a coincidere con quello sulla

patologia: non solo l'eventualità di un orientamento omosessuale "normale" non

veniva affatto contemplata ma, soprattutto, si riteneva che l'omosessualità

fosse determinata da cause patologiche di cui, di conseguenza, si andò alla

ricerca (rapporto troppo intimo con la madre, assenza del padre, esperienze

traumatiche...).

Solo negli

ultimi trent'anni sono stati fatti dei passi avanti e ci sono state innovazioni

di rilievo che hanno portato a riconoscere come arbitraria qualsiasi

classificazione o gerarchizzazione degli orientamenti sessuali. Se infatti può

sembrare legittimo interrogarsi sui propri desideri o cercare di conoscere le

ragioni che condizionano le proprie preferenze sessuali, la problematizzazione

di un tipo di desiderio a scapito di tutti gli altri costituisce di per sé una

forma di omofobia in quanto si fonda sul pregiudizio che esista una sessualità

normale, compiuta e completa (l'eterosessualità) e che solo le persone che vi

si conformano possano essere considerate "normali" (Dorais, 1994).

Sarà però solo

tra gli anni '70 e '80 che si assisterà ad un radicale cambiamento grazie al

contributo del nascente associazionismo (movimenti di liberazione omosessuale)

nella lotta all'emancipazione dell'universo LGBT (acronimo che diverrà comune a

partire dagli anni '90) e ad alcuni studi empirici di tipo comparativo (Kinsey et

al., 1948; Kinsey et al., 1953)

che hanno smentito l'ipotesi di una correlazione tra orientamento omosessuale e

disturbi mentali mettendo inoltre in evidenza l'estrema variabilità del

comportamento sessuale.

L'evento che

sicuramente ha costituito uno spartiacque, segnando un punto di svolta nella

progressiva nascita di una nuova consapevolezza in merito al tema

dell'omosessualità, è stata la pubblicazione nel 1972 del libro "Society and

the healthy homosexual" dello psicologo americano Weinberg, in cui per la prima volta compare il concetto

di "omofobia" che si rivelerà rivoluzionario e che permetterà di ribaltare la

questione spostando il "problema" dall'omosessualità all'atteggiamento

stigmatizzante degli eterosessuali nei confronti di gay e lesbiche (e alle sue

conseguenze) inaugurando un nuovo filone di studi.

Nel 1973 l'American

Psychiatric Association (APA) rimuove l'omosessualità egosintonica dalla

lista delle malattie mentali del Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders (DSM). Nel 1987

viene abolita anche la diagnosi di omosessualità "egodistonica" evidenziando

così il legame tra la non accettazione del proprio orientamento sessuale e

l'interiorizzazione dell'ostilità sociale (omofobia interiorizzata). Nel 1993

la stessa decisione sarà ufficialmente condivisa dall'Organizzazione Mondiale

della Sanità.

Più recentemente, infine, ulteriori passi in avanti sono stati mossi grazie

al filone dei Sex & Gender Studies che radicano il nuovo

paradigma interpretativo dell'omosessualità nell'ambito della riflessione sul

concetto di genere come costruzione sociale che si origina nell'evoluzione

della cultura umana e non nella biologia (Lorber, 1994).

Nel

2000 l'APA emette un documento, Position

Statement on Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orientation - Reparative or Conversion Therapies, in

cui:

disconosce qualunque trattamento psichiatrico basato

sull'assunto che l'omosessualità possa essere un disturbo mentale e mirato

a indurre il soggetto a modificare il proprio orientamento sessuale;

sottolinea l'assenza di dati scientifici rigorosi a

sostegno delle terapie riparative;

mette in

guardia dai danni procurati dalle stesse.

Sempre nel 2000 e con più decisione nel 2005, l'APA

si esprime inoltre a favore delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

specificando che non si tratta di una presa di posizione "politico-legale" ma

di un intervento per la tutela della salute psichica delle persone omosessuali

che devono poter beneficiare, come tutti i cittadini, dei vantaggi affettivi e

cognitivi derivati dalla sicurezza e dal riconoscimento sociale delle loro

relazioni.

Si è arrivati quindi all'idea che non esiste un

orientamento sessuale subalterno e uno normativo, uno naturale e l'altro

innaturale ma percorsi diversificati e orientamenti alternativi dotati di pari

legittimità. Le persone omosessuali condividono la medesima eventualità di

quelle eterosessuali d'incorrere, nell'arco della propria esistenza, in una

qualche patologia mentale: la fonte dei problemi che spesso affliggono gay e

lesbiche è infatti per lo più da ricondurre all'interazione con un ambiente

sociale stigmatizzante e discriminatorio.

Oggi, alla luce di questa nuova consapevolezza,

escludendo l'isolata attività di qualche folle (si veda Joseph Nicolosi e il

NARTH - Associazione Nazionale per la Ricerca e la Terapia dell'Omosessualità),

la psicoterapia con gay e lesbiche si pone quindi l'obiettivo di aiutare le

persone a riconoscere e rispettare le direzioni del proprio desiderio e a

comporre il senso assolutamente personale della propria identità tra genere,

orientamento sessuale e cultura sociale (Lingiardi, 2007) in modo da facilitare

l'acquisizione di strumenti per fronteggiare al meglio l'omofobia, sia quella

interiorizzata che quella presente nella società (Rigliano e Graglia, 2006;

Rigliano, Ciliberto, Ferrari, 2012).

Riferimenti

·

Borrillo D.,

Omofobia. Storia e critica di un

pregiudizio, Edizioni Dedalo,

Libelli

vecchi e nuovi, Nr. 13,

Bari, 2009.

·

Dorais M. (1999), Eloge de la diversité sexuelle, VLB, Montreal.

·

Katz

J. (1976): Gay american history, .Crowell,

New York

·

Kinsey

A.C., Pomeroy W.B., Martin C.E. (1948), Sexual

Behavior in the Human Male, Sanders, Philadelphia, trad.

comportamento sessuale dell'uomo, Bompiani, Milano (1950). It. Il

·

Kinsey

A.C., Pomeroy W.B., Martin C.E., Gebhard P.H. (1953), Sexual Behavior in the Human Female, Philadelphia, Sanders.

·

Lingiardi V., Citizen Gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale, il

Saggiatore, Milano, 2007.

·

Lingiardi V., Vassallo N., Classificazioni Sospette, In Nussbaum M.C., Disgusto e Umanità.

L'orientamento sessuale di fronte alla legge, Il Saggiatore, Milano, 2011.

·

Lorber J. (1994), L'invenzione dei sessi,

Il Saggiatore, Milano.

·

Montano A. (2000), Psicoterapia con clienti

omosessuali, McGraw-Hill, Milano.

·

Rigliano P., Graglia M. (a cura di), Gay e lesbiche in psicoterapia,

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.

·

Rigliano P., Ciliberto J., Ferrari F., Curare i gay? Oltre l'ideologia ripartiva

dell'omosessualità, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012.

- FINALMENTE L'OMOSESSUALITÀ VIENE RICONOSCIUTA COME VARIANTE NON PATOLOGICA DEL COMPORTAMENTO SESSUALE